Dezentrale Versorgung

Gebiete, die hauptsächlich über Wärmepumpen und nicht über ein Wärmenetz versorgt werden können.

Inhaltsverzeichnis

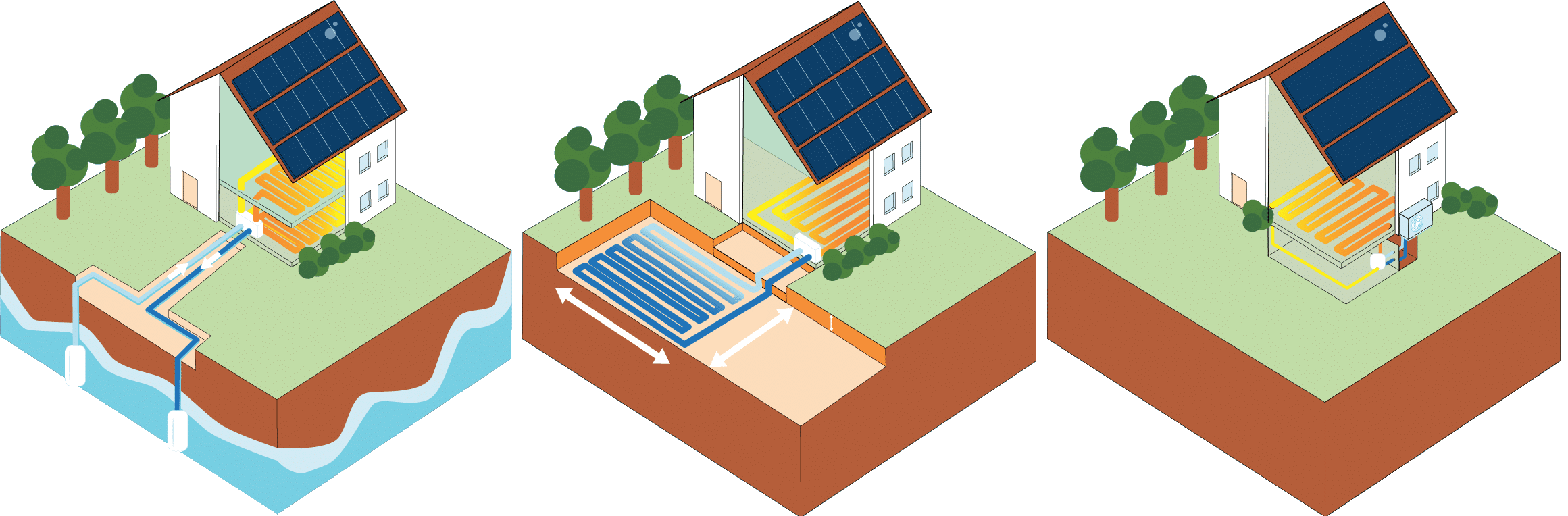

Grundwasserwärmepumpe

Grundwasserwärmepumpen beziehen die Wärme direkt aus dem Grundwasser. Da Grundwasser mit 12°C (Münchener Durchschnitt) auch im Winter vergleichsweise warm ist, können diese Wärmepumpen eine sehr hohe Effizienz erreichen. Das Wasser wird aus einem Förderbrunnen entnommen, passiert den quellenseitigen Wärmetauscher der Wärmepumpe und wird nach der thermischen Nutzung mit niedrigerer Temperatur über einen zweiten Brunnen (Schluckbrunnen) wieder eingeleitet.

Welche Vor- und Nachteile hat eine Grundwasserwärmepumpe?

Das Stadtgebiet liegt zentral auf der sogenannten Münchner Schotterebene. Diese bietet in weiten Teilen der Stadt hervorragende Bedingungen für den wirtschaftlichen Bau und Betrieb von Grundwasserwärmepumpen.

Vorteile:

- höchste Effizienz

- niedrigste Stromkosten

- minimale Lärmbelastung

Herausforderungen:

- hohe Erschließungskosten und Planungsaufwand

- Wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich

Die Grundwasserwärmepumpe ist besonders in den kältesten Monaten die effizienteste Form der Wärmepumpe, da das Grundwasser zum Beispiel im Vergleich zur Außenluft deutlich wärmer ist. Durch den urbanen Wärmeinseleffekt wird das Grundwasser in München zusätzlich erwärmt, weshalb die Effizienz in Richtung Innenstadt weiter zunehmen kann. Für die Genehmigung von Grundwasserwärmepumpen ist in München das Referat für Klima- und Umweltschutz zuständig.

Woher weiß ich, ob eine Grundwasserwärmepumpe auf meinem Grundstück möglich ist?

Planen Sie Brunnenanlagen für beispielsweise Grundwasserwärmepumpen oder Gartenbrunnen, bietet das Geoportal München hilfreiche Erstinformationen. Das Referat für Klima- und Umweltschutz berät hierzu gerne. Eine detaillierte Abfrage für ein konkretes Vorhaben beim Referat für Klima- und Umweltschutz ist darüber hinaus hilfreich. Die Bereitstellung der Auskunft kostet für Privatpersonen circa 30 Euro und bietet aktuelle sowie historische Daten der Grundwassermessstellen aus der direkten Umgebung. Die bereitgestellten Messreihen enthalten wertvolle Informationen zum Grundwasserschwankungsbereich. Das Referat für Klima- und Umweltschutz informiert ebenfalls über den Niedrigwasserstand, gibt Informationen zur Geologie, zur Grundwasserfließrichtung, zur Grundwassertemperatur, zur Grundwassermächtigkeit und zur Lage des Grundwasserstauers (Basis des obersten Grundwasserleiters, die aus undurchlässigeren Gesteinen besteht). Mithilfe dieser Angaben kann eine fachgerechte Planung einer Brunnenanlage sichergestellt und können Planungsfehler vermieden werden.

Weitere Informationen zur Grundwasserauskunft gibt es auf stadt.muenchen.de.

Brauche ich eine wasserrechtliche Erlaubnis für den Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe?

Ja, wer Grundwasser über einen Brunnen fördert oder versickert und damit eine Grundwasserwärmepumpe oder eine Kühlanlage betreibt, benötigt eine wasserrechtliche Erlaubnis.

Weitere Informationen zur Grundwassernutzung finden Sie hier.

Die Erlaubnis wird für zwanzig Jahre erteilt. Nach Ablauf der Befristung muss eine neue Erlaubnis mit aktuellen Unterlagen beantragt werden. Eine automatische Verlängerung gibt es im Wasserrecht nicht. Einer Neuerteilung steht aber in der Regel nichts entgegen.

Sind sinkende Grundwasserstände eine Gefahr für den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen?

Die Münchener Schotterebene stellt ein mengenmäßig bedeutendes Grundwasservorkommen in Südbayern dar. Die Kiese in der Region besitzen eine gute bis sehr gute hydraulische Durchlässigkeit, was die Grundwasserneubildung begünstigt. Bürger*innen müssen kein komplettes Austrocknen der Schotterebene befürchten. Es gibt aber auch in der Münchener Schotterebene Bereiche, die eine geringe Grundwassermächtigkeit aufweisen oder in denen das oberste Grundwasserstockwerk aufgrund der Geologie sogar fehlt. Diese Bereiche sind von der Trockenheit besonders betroffen und Brunnenanlagen können hier zeitweise auch trockenfallen. Eine hohe Planungssicherheit kann hierbei die Grundwasserauskunft des Referats für Klima und Umweltschutz bieten.

In Gebieten mit mittlerer bis hoher Grundwassermenge gibt es normalerweise genug Wasser für Brunnenanlagen. Voraussetzung ist, dass die Brunnen fachgerecht gebaut werden und der örtliche Niedrigwasserstand bei der Planung berücksichtigt wurde. Das Referat für Klima- und Umweltschutz empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, die Grundwasserauskunft zu nutzen, um sicherzustellen, dass geplante Brunnen fachgerecht gebaut werden und eine lange Lebensdauer haben.

Ältere Brunnenanlagen sind etwas anfälliger gegenüber Niedrigwasserständen. In der Vergangenheit wurde bei der Planung solcher Brunnen teilweise nicht auf den Grundwasserschwankungsbereich beziehungsweise Niedrigwasserstand geachtet. Daher sind manche Förderbrunnen unzureichend tief ausgeführt worden. Heute werden Brunnenanlagen in der Regel tief genug gebaut, um die gesamte Menge des verfügbaren Grundwassers zu erreichen und zu nutzen.

Beeinflussen sich Grundwasserwärmepumpen gegenseitig?

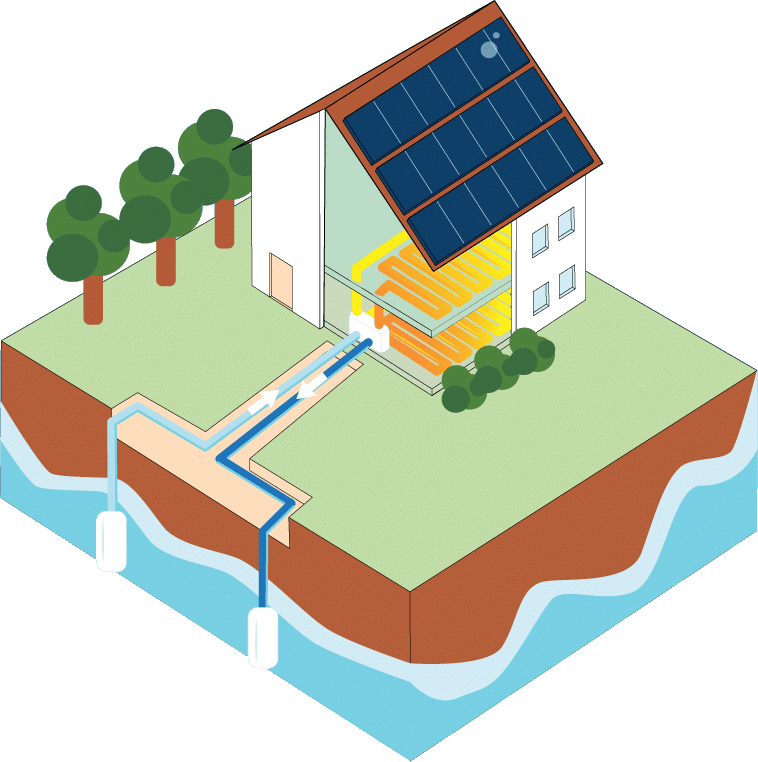

Erdgekoppelte Wärmepumpe

Erdwärmekollektoren beziehen die Wärme aus den obersten Metern des Erdreichs. Dafür werden Kollektorrohre horizontal in 80 – 160 Zentimetern Tiefe in Schlangenlinien verlegt. In dem geschlossenen Rohrsystem fließt ein kaltes Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, welches dem Erdreich die Wärme entzieht. Der Erdkörper wird so über die Heizperiode abgekühlt und kann sich anschießend im Sommer durch Sonnenstrahlung und Niederschlagswasser wieder erwärmen.

Welche Vor- und Nachteile haben Erdwärmekollektoren?

In München eignen sich durch die geringe erlaubte Bohrtiefe vor allem horizontale Erdwärmekollektoren (siehe Abbildung). Für den Kollektor muss allerdings eine ausreichend große unversiegelte Fläche zur Verfügung stehen.

Vorteile:

- hohe Effizienz

- niedrige Stromkosten

- minimale Lärmbelastung

- keine Genehmigung nötig, sofern der Kollektor nicht im Grundwasser liegt

Herausforderungen:

- hohe Erschließungskosten und hoher Planungsaufwand

- Erdwärmesonden meist nicht wirtschaftlich (Bohrtiefe stark begrenzt)

- hoher Platzbedarf bei Erdwärmekollektoren

Erdwärmekollektoren liegen in ihrer Effizienz häufig zwischen Grundwasser und Luft als Wärmequelle. Sie sind aufgrund der dichten Bebauung und fehlenden Freiflächen im Stadtgebiet nur vereinzelt einsetzbar.

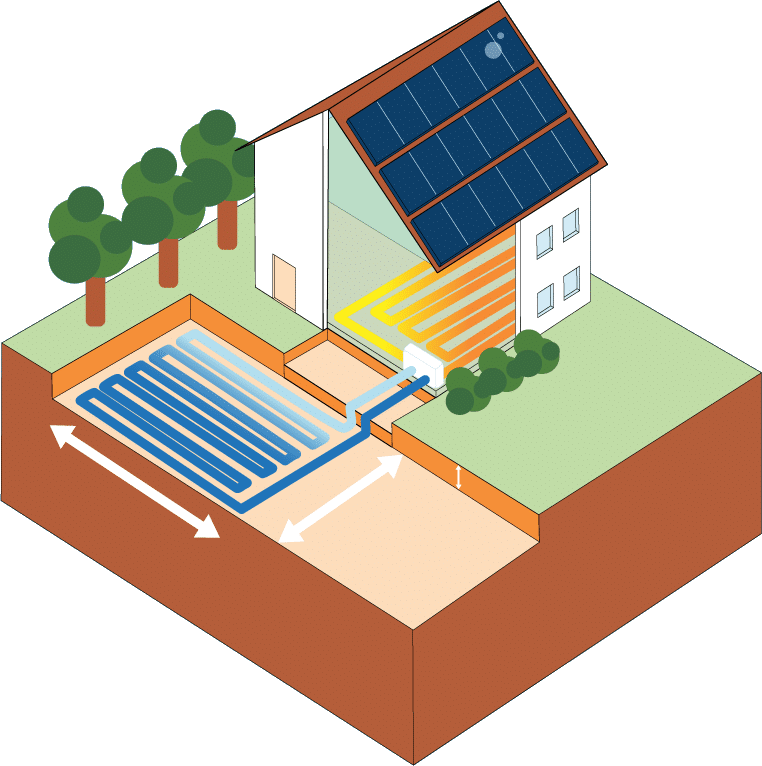

Luftwärmepumpe

Luftwärmepumpen beziehen die Wärme aus der Umgebungsluft. Dafür saugt ein Ventilator Luft an und leitet sie zum quellenseitigen Wärmetauscher der Wärmepumpe. Die Nutzung dieser Wärmepumpenart ist grundsätzlich überall möglich. In dicht besiedelten städtischen Bereichen mit hohem Wärmebedarf können Vorgaben zum Lärmschutz allerdings zu Einschränkungen führen.

Welche Vor- und Nachteile hat eine Luftwärmepumpe?

Die Luftwärmepumpe ist die häufigste Form der Wärmepumpe. Sie stellt vor allem in Gebieten außerhalb der Fernwärme und ohne Grundwasserpotenzial die attraktivste Form der regenerativen Wärmeversorgung dar.

Luftwärmepumpe Vorteile:

- niedrige Anschaffungskosten

- einfache Installation

- keine Erdarbeiten

Luftwärmepumpe Herausforderungen:

- Lärmemission in der dicht bebauten Stadt

- mittelmäßige Effizienz

- höhere Stromkosten

- direkte Stromheizung an kältesten Tagen

Da Luftwärmepumpen gewöhnlich mit einem elektrischen Heizstab ausgestattet sind, der an kälteren Tagen immer stärker die Heizlast übernimmt, belastet diese Form der Wärmequelle das Stromnetz am stärksten und führt auch zu den höchsten Stromkosten.

Für die Genehmigung von Luftwärmepumpen ist in München die Lokalbaukommission zuständig.

Nutzungshinweise

- Mit dem Wärmeplan ist ausdrücklich keine Verpflichtung für Gebäudeeigentümer*innen verbunden, die im Wärmeplan dargestellte Wärmeversorgungsart auch umzusetzen.

- Es ergibt sich auch kein Anspruch darauf, dass die im Wärmeplan dargestellte Wärmeversorgungsart umgesetzt wird.

- Die Inhalte des Wärmeplans ersetzen keine individuelle, projektbezogene Detailplanung durch eine*n Fachplaner*in (z. B. Planung von Brunnenbohrungen, Zusammenspiel von Wärmeversorgung und energetischer Sanierung für einzelne Gebäude).

- Es wird keinerlei Haftung übernommen.

- Insbesondere für Grundwasserwärmepumpen hat die Eignungsfeststellung keinen Einfluss auf die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

- Insbesondere für Luftwärmepumpen ersetzt die Eignungsfeststellung im Falle eines Nachbarschaftsstreits kein individuelles Schallgutachten.